【コラム】民事訴訟の流れをわかりやすく解説

― 訴える側も、訴えられた側も知っておきたい裁判の進み方 ―

民事訴訟は、テレビやニュースでは耳にするものの、実際の流れや手続きを理解している人は多くありません。

「裁判所から書類が届いた」「相手を訴えたいが、どうすればいいのか分からない」──そんなとき、知っておくと安心できるのが、民事訴訟の全体像です。

この記事では、一般の方向けに、訴訟の始まりから判決までの流れをやさしく解説します。

目次

- 1 民事訴訟とは?身近なトラブルを解決する裁判

- 2 民事訴訟の基本的な流れ

- 3 訴状が出されるとどうなる?

- 4 第1回口頭弁論とは?

- 5 弁論準備手続と証拠調べ

- 6 和解と判決の違い

- 7 裁判にかかる期間と費用の目安

- 8 弁護士に相談するタイミング

- まとめ

1 民事訴訟とは?身近なトラブルを解決する裁判

民事訴訟とは、お金や契約、不動産などに関するトラブルを法律で解決するための裁判手続きです。

たとえば、次のようなケースが代表的です。

- 貸したお金を返してもらえない

- 工事代金や家賃が支払われない

- 不動産の明け渡しを求めたい

- 契約をめぐって相手と意見が食い違っている

こうした争いを、裁判所が法律に基づいて公平に判断します。

「刑事裁判」とはまったく異なり、犯罪を裁く場ではありません。

有罪・無罪を決めるものではなく、あくまで個人や会社など当事者同士の“権利と義務”を整理し、どちらの言い分が法的に正しいかを判断するための手続きです。

そのため、民事裁判では警察や検察が関与することはなく、逮捕や刑罰が下されることもありません。

相手から訴えられたとしても、「被告」と呼ばれるのはあくまで手続上の呼称であり、犯罪者とみなされるわけではないという点を押さえておきましょう。

2 民事訴訟の基本的な流れ

民事訴訟は、主に次のような流れで進みます。

- 訴状の提出(裁判の始まり)

- 裁判所から相手方に訴状が送達

- 答弁書の提出(相手方の反論)

- 第1回口頭弁論

- 弁論準備手続・書面のやり取り

- 証拠調べ・証人尋問

- 和解または判決

1回の期日はおよそ1か月に1度のペースで開かれるため、全体として半年〜1年ほどかかるのが一般的です。

裁判は「一度出頭して終わり」ではなく、主張と証拠を整理しながら複数回にわたって進む手続きだと理解しておきましょう。

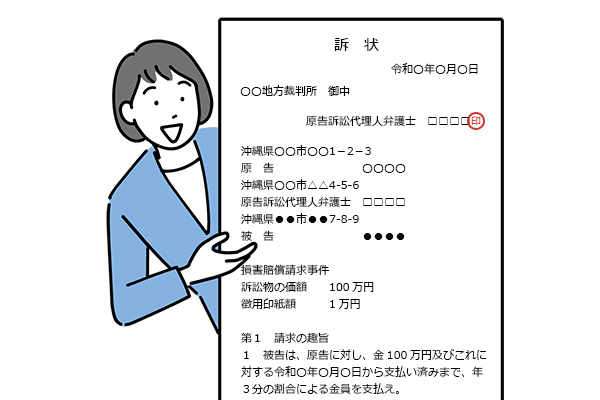

3 訴状が出されるとどうなる?

裁判を起こす側(原告)は、裁判所に訴状を提出します。

訴状には「請求の内容」と「その理由」が記載されており、裁判所が受理すると、これを相手方(被告)に郵送します。

※訴状の内容のイメージ

被告のもとに訴状が届くと、裁判所から「第1回口頭弁論期日通知書」と「答弁書提出の催告書」が同封されています。

このとき最も大切なのは、期限内に答弁書を出すこと。

何も対応しないと、相手の主張がそのまま認められる「欠席判決」になってしまうおそれがあります。

4 第1回口頭弁論とは?

第1回口頭弁論は、裁判所で行われる最初の期日です。

ここでは、裁判官の前でお互いの主張を確認し、今後の進め方を決めます。

実際には、数分〜10分程度で終わることが多く、ほとんどの主張は準備書面という文書で行われます。

被告が答弁書を提出していれば、本人が出廷しなくても手続きは進む場合があります。

ただし、今後の方針を話し合うこともあるため、弁護士に依頼しておくと安心です。

5 弁論準備手続と証拠調べ

口頭弁論のあと、裁判所は「弁論準備手続」という段階に入ります。

ここでは、お互いの主張を整理し、「どこが争点なのか」「どんな証拠があるのか」を明確にします。

書面のやり取りが中心で、当事者が直接話す場面は多くありません。

争点が整理できたら、次は証拠調べに移ります。

証拠調べでは、契約書や領収書、メール、録音データなどを提出し、必要に応じて証人尋問を行います。

証人尋問では、当事者本人や第三者が裁判官の前で話をします。

裁判所は、これらの証拠や証言を総合して、どちらの言い分が正しいかを判断します。

6 和解と判決の違い

訴訟の途中で、裁判官から「和解による解決」を提案されることがあります。

和解とは、お互いが譲歩して合意し、裁判を終わらせる方法です。

たとえば、「請求金額の一部を支払う代わりに早期解決する」といった形です。

和解が成立すると、判決と同じ効力を持つ「和解調書」が作成されます。

和解が成立しなければ、裁判所は最終的に判決を言い渡します。

判決は、訴状提出からおおむね半年〜1年後に出されることが多いです。

勝訴しても相手が支払わない場合は、「強制執行(差押え)」の手続きで回収を図ることになります。

7 裁判にかかる期間と費用の目安

民事訴訟の期間は、事件の内容や証拠の量によって異なります。

おおよその目安は次のとおりです。

- 簡易裁判所(140万円以下の請求):3〜6か月程度

- 地方裁判所(140万円超の請求):半年〜1年程度

費用としては、訴状提出時に「印紙代」と「郵券(切手)」が必要です。

たとえば、100万円を請求する場合の印紙代は約1万円前後です。

弁護士費用は事務所によって異なりますが、着手金+報酬金の形で設定されていることが多く、事前に確認しておくと安心です。

ニライ総合法律事務所の弁護士費用はこちら

8 弁護士に相談するタイミング

訴訟は、書類や手続きが複雑で専門用語も多く、慣れていない方にとって大きな負担になります。

早い段階で弁護士に相談することで、

- 書面作成や証拠整理を任せられる

- 裁判の見通し(勝てる可能性・和解の妥当性)を把握できる

- 交渉や調停で解決できる可能性も探れる

といったメリットがあります。

裁判が始まってからのご相談でも対応は可能ですが、提出期限や方針の制約があるため、より良い結果を目指すには早めのご相談がおすすめです。

「訴えたい」「訴えられた」いずれの場合でも、早めの相談がトラブルの拡大を防ぐ第一歩になります。

まとめ

民事訴訟は、感情的な争いを法律のルールに沿って公平に解決する仕組みです。

訴える側も、訴えられた側も、まずは流れを知り、落ち着いて対応することが大切です。

必要なときには、専門家の助けを借りながら、自分の権利を正しく守りましょう。

裁判は“争いの場”ではなく、“納得できる結論にたどり着くための道筋”です。

不安なときほど、冷静な理解と早めの相談を心がけましょう。

沖縄で法律トラブルを解決したい方へ

那覇市・沖縄市・うるま市に事務所を構える弁護士法人ニライ総合法律事務所では、沖縄地域に密着し、民事・刑事・その他一般事件など、幅広い分野のご相談に対応しています。

不動産に関するトラブル、交通事故、債権回収、労働問題、刑事事件、企業法務(顧問契約)など、法律に関するお悩みをお持ちの方は、どうぞお気軽にご相談ください。

経験豊富な弁護士が、豊富な実績と地域に根ざした対応力で、最適な解決策をご提案いたします。